El espiritismo debe estudiarse

Quince personas nos reunimos una noche en Madrid, en el café del Siglo, y sólo éramos tres espiritistas: un médico, su esposa y yo. Los demás eran librepensadores, materialistas, ateos del todo.

Riéronse grandemente del espiritismo, diciendo un joven ingeniero, andaluz por más señas, y con mucha gracia:

—Señores, hoy he pasado un rato divertidísimo. Vino a verme un condiscípulo, y me dijo que se iba a Roma a cumplir una penitencia que le había impuesto un espíritu; y que quise, que no, me leyó una comunicación interminable.

Nunca he oído una sarta de disparates semejantes.

¡Qué galicismos! ¡Qué anacronismos! ¡Qué metáforas! ¡Qué hipérboles! ¡Qué sintaxis tan admirable!

Repito, señores, que es el escrito más estúpido que he oído en toda mi vida.

Y lo que a mí me llama la atención es que este muchacho no es ningún tonto: en todas las asignaturas ha tenido la nota de sobresaliente, y no porque sus parientes se las hayan comprado, no, nada de eso; porque el pobre es solo en el mundo y ha hecho su carrera con mil apuros.

Yo hoy lo miraba y decía en mi interior: ¿Si se habrá vuelto loco este muchacho?…Le hablé de varias cosas, y me contestó muy acorde, pero en seguida me volvía a hablar de sus espíritus, añadiendo que ve a su madre y a toda su parentela, y anunciándome que yo era uno de los elegidos, según le había dicho su espíritu familiar, e invitándome a prepararme para hacer grandes trabajos en pro del espiritismo.

Al oír tal desatino, no pude contenerme por más tiempo, me eché a reír a carcajadas; el pobre muchacho se amoscó, y se fue, diciéndome con entonación profética:

—¡Desgraciado! tú huyes de la luz; ¡ay de los que prefieren las tinieblas!

—Sin duda —dijo el médico—, ese chico estará obsesado, y su espíritu obsesor le inspira esos papeles ridículos.

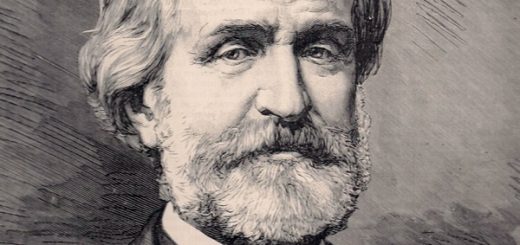

—¿Y qué es eso de obsesado?Allan Kardec en L’Illustration, 1869.

—Según Allan Kardec, es la subyugación que ejerce un espíritu sobre un individuo; pero semejante dominación nunca tiene lugar sin participación del que la sufre, ya por su debilidad, ya por su deseo. Esos desgraciados también se llaman poseídos, pero no existen poseídos en el sentido vulgar de la palabra.

La voz poseído debe sólo entenderse en el sentido de la dependencia absoluta en que puede encontrarse el alma respecto de espíritus imperfectos que la subyugan.

Su amigo debe haberse dejado dominar por algún ser invisible, que se divierte con él, como un chiquillo con los soldados de plomo.

—No se ofenda usted, Aguilar, pero yo no puedo digerir que hombres formales como usted y otros muchos crean tan de buena fe en esos espíritus, en esas subyugaciones, en esas inspiraciones, en esos dictados de ultratumba, que para mí no son otra cosa que aberraciones del entendimiento humano.

Se acercó el brigadier Montero, hombre de pocas palabras, ilustrado, que se escuchaba siempre con respeto, y comenzó diciendo que, a su entender, antes de ridiculizar el espiritismo, lo lógico era estudiarlo.

—¿Y quién pierde el tiempo en semejante tontería? ¿Quién cree en la otra vida, si sabemos hasta la evidencia, que muerto el perro…?

—Señores —replicó Montero—, ¿os acordáis de mi hija Julia? Creo que alguno de vosotros asistió a su entierro.

—¿No nos hemos de acordar? —contestaron varios—. ¡Qué lástima de muchacha! Ha sido una de las jóvenes más bellas que se han paseado en Madrid.

—¡Era un ángel!

—¡Una criatura adorable!

—Crea usted, señor Montero, que su hija vive en la memoria de cuantos tuvieron la dicha de tratarla.

—Pues bien, señores, aquella joven tan hermosa, tan noble, tan buena, ¡que fue el encanto de mi vida!… se dejó dominar por un ser invisible, y desde que nació estuvo obsesada y se complació en vivir sujeta a una voluntad que no fue la de sus padres, ni la de sus hermanos, ni la de sus amigas, ni la del hombre que la quiso tanto, que al verla muerta perdió la razón.

Estuvo dominada por un espíritu los veinte años que permaneció en la tierra, pero dominada en absoluto.

—¿Es posible? —dijo el ingeniero—. Crea usted, señor Montero, que su voto para mí es de gran valía, y quizá sea usted el único que me haría cambiar de parecer, si me diese explicaciones de lo que observó en su hija, ahora o en otra ocasión que crea usted más oportuna.

—Ahora es la mejor, porque cuando se tiene conocimiento exacto de la verdad, ésta no debe ocultarse.

He oído cómo os burlabais del espiritismo, y francamente, me duele ver hombres entendidos malgastando su tiempo en negar lo que no conocen.

Seis mil estrellas vemos en el cielo a simple vista, pero con el telescopio se ven cuarenta millones de puntos luminosos, sin contar las miríadas que escapan al objetivo astronómico.

En la gota de agua no vemos los millones de infusorios, pero con el microscopio los distinguimos. Ciegos son los que niegan la luz del sol.

Veinte años ha sido para mí la vida de mi hija un misterio enigmático.

Cuando por quinta vez me dijo mi esposa que iba a darme un nuevo vástago, sentí, sin explicarme la causa, una emoción que no había sentido al nacer los otros cuatro hijos.

Inés dio a la luz a una niña preciosísima.

¡Y fue tan dócil, tan buena, tan cariñosa!

Notamos todos los de casa que la niña siempre miraba a un punto fijo, se reía, agitaba las manos y hacía esfuerzos por trasladarse a aquel punto.

La primera palabra que pronunció no fue la que dicen todos los niños, de papá o mamá; ella dijo:

¡El nene, el nene!, y siempre señalaba, como si viera a alguien.

Cuando la dejábamos en la cuna, se ponía de modo que siempre dejaba sitio

desocupado para que se acostara otro, y cuando yo la levantaba, me decía muy contenta:«El nene está aquí»; y señalaba el lado que ella había dejado vacío.

Transcurrió así su infancia. Todos los de la casa nos convencimos que Julia veía a un ser invisible para nosotros; mi madre y mi esposa decían que veía al ángel de la guarda; pero yo, que entonces era materialista, creía que mi hija no tenía los cinco sentidos cabales, y la hice reconocer por algunos alienistas, que no hicieron más que admirar su precoz inteligencia.

Al fin, nos acostumbramos a aquel compañero invisible, que entonces en nada perjudicaba a mi hija, la cual, a los diez años, leía y escribía correctamente, tocaba el piano con verdadera inspiración, dibujaba admirablemente, y se convertía en maestra de sus hermanos mayores.

Aprendió idiomas con pasmosa facilidad y lo mismo las labores más delicadas de su sexo.

Influyó en mi modo de ser de tal manera, que yo mismo no me conocía. Llegué a convertirme en un amante de mi familia, yo que desdeñaba antes los goces del hogar, por mis aficiones aventureras.

Mientras ella vivió, fui feliz; lo único que me disgustaba, era cuando me hablaba de él, del ser invisible para nosotros y perfectamente visible para ella. A nuestras observaciones cuando le decíamos que su visión era ilusoria, nos persuadía de lo contrario diciéndonos:

«Ese ser que vive conmigo, lo he visto en mi cuna, ha jugado conmigo, me ha facilitado mis estudios; por él sé mucho más que mis hermanos; él me habla de otra patria, de otra vida; le quiero con toda mi alma, cuando no le veo, sufro terriblemente; sin él no podría vivir».

Yo pensé que casándola se le olvidarían las quimeras.

La presenté en sociedad a los diez y seis años, causando admiración general, que aparte de su belleza y de su talento, cantaba como el ruiseñor, bailaba con suprema elegancia, y era amable y discreta como un ser ideal.

Me pidieron su mano hombres de gran posición social, entre ellos el joven marqués de la Peña.

Julia para todos tenía una sonrisa celestial, una frase encantadora; pero a nadie concedía una sola esperanza.

Cuando yo la interrogaba al respecto, me decía:

—Papá, él no quiere que me case; él me quiere para sí, y a mi nadie me gusta sino él. ¡Si le vieras!… ¡Es tan hermoso!… Lleva una toga de terciopelo negro; tiene unos ojos… ¡ah! ¡Unos ojos divinos! ¿Cómo he de querer yo a un hombre de los de aquí? Cesa en tus pretensiones; déjame que en la tierra viva para ti, para mi madre, para mis hermanos, para los pobres; pero no me unas a otro ser, que yo estoy desposada con él desde antes de venir a este mundo.

Yo, entonces, creía que mi hija estaba alucinada, y para ocultar lo que yo creía un defecto, me guardaba muy bien de decir a nadie las conversaciones que tenía con Julia, ni aun a su madre, y así vivimos hasta que cumplió veinte años.

Un joven, oficial de artillería, se enamoró de mi hija con tal delirio, que me daba lástima; ella también le compadecía, y le distinguía con su amistad, y aun hubo momentos que le miraba de un modo muy expresivo; pero de pronto se entristecía, se ponía nerviosa; en estado violento, hasta concluir por llorar.

Palideció, se negó a tomar alimento, debilitándose de tal modo, que no pudo dejar el lecho. Los médicos no pudieron definir su enfermedad.

Muy tranquila, y hasta risueña, me dijo el día antes de morir estas palabras:

—Papá, no te desesperes por mi partida. Soy un desterrado que vuelvo a mi patria. No sé como explicarte lo que pasa por mí, porque yo no me lo explico muy bien: tengo gran confusión en mis ideas. Si aquí tú eres mi padre, si aquí tengo familia, allá la tengo también.

¿Comprendes tú esto? Allá me esperan otros deudos, otros amores más puros que los de aquí. Yo vine a la tierra para pagarte una deuda, y he sido el ángel de tu hogar, por eso. Ahora él me espera, él, a quien he conocido antes que a ti; él, que es dueño de mi alma; ¡mírale cuán hermoso es!

¿No lo ves?

Y mi hija me indicaba que él estaba allí, junto a nosotros.

Yo, ignorante, creía que deliraba mi hija, por más que estaba acostumbrado a aquellas confidencias.

Se despidió de todos nosotros; y, sonriendo dulcemente, reclinó su cabeza en mi hombro y quedó muerta sin agonía; la agonía fue para nosotros, que nos quedamos inconsolables.

Mi madre, de edad avanzada, murió del sentimiento, y mi esposa, desde entonces, no ha tenido un día bueno.

A mí no me ha costado la vida, porque sé que volveré a verla.

La formal declaración de Montero causó profunda sensación en sus oyentes, tanto, que muchos de aquellos incrédulos estudiaron el espiritismo, y hoy, no sólo son adeptos, sino entusiastas propagandistas.

Llamándole aparte, le dije yo:

—Señor Montero: mañana hemos de hablar ambos.

Amalia Domingo Soler

Amalia Domingo Soler

Bibliografía

Soler, A.D., Cuentos Espiritistas

Comentarios recientes